Extrait du livre Classer, dominer : qui sont les « autres » ?, écrit par Christine Delphy et paru aux éditions la Fabrique en 2008.

Christine Delphy est une sociologue qui revendique une approche matérialiste du féminisme. Dans cet extrait, issu d’une communication de 2004, Delphy fait l’hypothèse que « nous assistons aujourd’hui en France à la création d’un système de castes raciales » qui touche les Français.es musulman.es.

À partir de cette hypothèse, elle construit une histoire en trois phases : oppression – rébellion – répression, qui rend compte de la dynamique de l’oppression raciale en France.

« L’avenir dira si nous allons vers la solidification du système de castes ou vers sa disparition » nous dit-elle à la fin de son texte.

Que l’on songe aux perquisitions de milliers de foyers musulmans suite à la déclaration de l’État d’urgence en 2015, à la loi séparatisme, à la surveillance constante des imams, à la dissolution du CCIF et du CRI et aujourd’hui à la menace de dissolution d’Urgence Palestine, à l’interdiction de l’abaya, au durcissement de la répression pénale qui touche les jeunes hommes noirs et arabes, à l’instrumentalisation de l’accusation d’antisémitisme à leur encontre ou encore – à la parution de cette brochure – au meurtre atroce d’Aboubakar Cissé, les quelques vingt années qui se sont écoulées depuis ce texte laissent peu de place à l’ambiguïté quant à la réponse à cette question. Toutes ces attaques ne sont qu’une triste actualisation de son analyse, tant le visage du fascisme aujourd’hui se nourrit de l’islamophobie.

Version page par page :

Version livret :

Version à lire en ligne :

Premier acte : oppression

Le premier acte de l’oppression remonte à la colonisation de l’Algérie, il y a maintenant plus d’un siècle et demi, puis des autres pays du Maghreb il y a un siècle. À la différence de ce qui se passe en Indochine, c’est sur la religion que repose le traitement différentiel qu’est le statut de l’indigénat imposé aux colonisés. Deux sortes de Français coexistent dans ce département : les « Français de souche européenne », et les « Français musulmans », qui ne sont pas des citoyens jusqu’en 1947, et ensuite ont le droit de voter, mais dans un système de collèges qui assure aux « Européens » la prépondérance politique en dépit du fait qu’ils sont une minorité.

Dès le début de la colonisation, la question du sexe, ou du genre, est posée comme la ligne de partage entre les deux « communautés » ainsi créées. Dans le stéréotype raciste créé par le colonisateur, les indigènes ne « traitent pas bien les femmes ». La polygamie en particulier, bien que peu pratiquée dans les faits, est considérée par les Français comme un signe, et même le signe de « l’archaïsme » des indigènes.

Le statut de « Français musulman » a pour effet de soumettre les femmes de cette communauté à un code civil, appelé « statut personnel », concernant le mariage, la filiation et l’héritage, et considéré comme « en retard » sur le code français. Il faut pourtant souligner ici que, en dehors de la polygamie, le code civil français de l’époque – soit entre 1830 et 1962 – n’est guère moins préjudiciable aux femmes, surtout avant la Seconde Guerre mondiale, que le code musulman. Permettre une dérogation de masse au code civil dans un département français a certes des effets délétères sur les femmes indigènes qui, à l’instar des Françaises de souche, ne sont pas citoyennes jusqu’à la fin de la deuxième guerre mondiale. Mais cela permet aussi de continuer à dénigrer l’islam. Ce dénigrement de l’islam n’est pas, à vrai dire, nouveau. C’est une vieille tradition de l’Europe depuis le temps de la reconquête espagnole, puis des Croisades.

Ainsi le genre – qui est une division hiérarchique opérée dans l’espèce humaine et résultant en deux catégories opposées, les hommes et les femmes – opère lui-même comme la ligne de partage pour une autre division, celle entre deux « ethnies » fabriquées elles aussi par la domination, cette fois coloniale.

En Algérie occupée, les indigènes de sexe masculin peuvent sortir du statut de sous-citoyen, mais à condition de renoncer à leur religion, à leur culture, à leurs croyances, à leur famille et à leur voisinage. Ainsi l’islam devient, sur le plan idéologique et légal, la raison donnée pour leur statut d’indigènes. Ceci permet d’en occulter la raison première et objective : l’occupation et la colonisation.

À partir de la conquête de l’Algérie, le dénigrement de l’islam se fait sur le mode de l’opposition classiquement coloniale entre « civilisé » et « barbare » ; et cette opposition, de façon tout aussi classique, fait appel aux rapports entre les sexes. Ignorant leur propre patriarcat, qui leur semble sans doute normal, comme aujourd’hui, les colonisateurs ne parlent des femmes indigènes que la larme à l’œil. Seules les différences entre ces deux régimes patriarcaux – l’algérien et le français – sont mises en avant, aux dépens de leurs bien plus considérables ressemblances.

En effet, dans les études sur la colonisation, puis aujourd’hui sur le racisme ou les discriminations, un point central est systématiquement passé sous silence : les rapports entre la société colonisatrice et la société colonisée sont aussi des rapports entre deux patriarcats. Les protagonistes du conflit colonial sont, des deux côtés, les hommes. Seuls ils ont le statut de sujets dans les deux sociétés, et dans les deux, les femmes sont des objets, des propriétés. Il est logique que le colonisateur veuille déposséder les hommes indigènes de leur possession la plus précieuse, la dernière qui leur reste aussi, les femmes. Un officiel français du XIXe siècle cité par Frantz Fanon (1959) aurait dit : « Si nous voulons frapper la société algérienne ; dans […] ses facultés de résistance, il nous faut d’abord conquérir les femmes », et ajouté : « Il faut que nous allions les chercher derrière le voile où elles se dissimulent. » Dans les faits, les Français ne feront rien en faveur des femmes maghrébines. Mais ils mettront en scène quelques campagnes de « dévoilement » pendant la guerre d’Algérie, déjà sur le thème de la « libération de la femme ». En réalité, ces campagnes ont pour objet, comme les viols commis par les militaires ou l’utilisation des lascives orientales dans les bordels, de démoraliser les hommes combattants en leur « volant » leur bien ultime, les femmes. Et puisque c’est pour détruire l’identité autochtone que le colonisateur a embouché les trompettes de la libération de la femme, les indépendantistes rejettent logiquement celle-ci et présentent le maintien et le renforcement de la hiérarchie entre les sexes comme constitutive de leur projet national.

Sautons quelques décennies, et le Maghreb est indépendant. Les ex-colonisés, déjà présents en métropole avant les indépendances, y viennent encore plus nombreux après.

Trois événements historiques vont créer pour les Français dits « de souche », les Blancs, un problème qu’ils ne sont toujours pas arrivés à résoudre. Cette immigration est pendant longtemps restée purement masculine, faite d’hommes seuls. Mais ces immigrés qui voulaient rentrer au pays, souvent ne l’ont pas pu ; ensuite, en 1974, la loi sur le regroupement familial leur a permis de faire venir leurs épouses en France. Enfin, la loi française sur la nationalité, même modifiée, est restée le droit du sol, et leurs enfants sont devenus français. La société française n’avait pas prévu cette conséquence de phénomènes distincts. Elle n’a pas vu que la combinaison du regroupement familial avec le droit du sol la mettrait devant la situation où les enfants des ex-colonisés ont, en théorie, exactement les mêmes droits que les autres Français.

Elle ne leur propose que le statut de leurs parents, alors que ces enfants de la République, forts de leur droit, réclament leur dû de citoyens, et le réclament de plus en plus fort et avec de plus en plus « d’arrogance », comme a dit le ministre Xavier Darcos. C’est ce que Farad Khosrokhavar appelle le « malentendu » entre les descendants d’immigrés et la société française, et que j’appellerais son dilemme : la France ne veut pas les accepter, mais elle ne peut pas les renvoyer « chez eux », puisqu’ils n’ont pas d’autre chez eux qu’ici. Devant trouver une troisième voie, puisqu’elle refuse la première des quatre fers et que la deuxième lui est interdite, elle tente de maintenir et de renforcer le système de castes. L’une des façons de le maintenir est de criminaliser l’islam.

Pendant l’après-guerre, les immigrés sont traités peu ou prou comme ils l’étaient quand ils étaient colonisés. Mais, travailleurs invités, ils ne formulent que peu de revendications (bien qu’un « Mouvement des travailleurs arabes » ait existé entre 1945 et le début de la guerre d’Algérie). Ils acceptent les travaux les plus durs, les salaires les plus bas, le parcage dans les bidonvilles. Leur seul but est de pouvoir envoyer de l’argent au pays et d’y construire une maison. Subir le racisme en baissant la tête est le prix à payer pour la récompense du retour. Ils ne l’ont pas tous eue, mais ils ont vécu avec l’idée qu’elle était au bout du chemin. Elle explique leur patience, leur humilité, leur résignation à pratiquer leur religion dans des caves. C’est de cet islam que les Français, qui l’ignoraient quand il existait, ont aujourd’hui la nostalgie, et qu’ils honorent du label « traditionnel », comme un camembert AOC. Mais ici, « traditionnel » ne signifie pas moulé à la louche, mais invisible. Le meilleur islam en quelque sorte, en tous les cas le seul convenable, i.e. qui nous convienne.

Mais la récompense qui permettait aux parents de supporter cette condition n’existe plus pour leurs descendants. Et cependant, tout se passe comme si, pour les Maghrébins et les Africains, le statut d’immigrés de leurs parents devait se transmettre de génération en génération, tant sur le plan matériel que sur le plan de la perception d’autrui, qui les voit toujours destinés à quitter le territoire français.

Or, quand on hérite exactement du statut de ses parents, sans mobilité probable ni même possible, il ne s’agit plus d’une situation de classe, mais d’une situation de caste.C’est ce que qui est en train de se créer en France. Et le langage l’indique : on parle « d’immigrés de la deuxième génération », voire « de la troisième génération » ; on transforme la situation, par définition temporaire, d’immigré, en caractéristique héréditaire et quasi biologique.

Deuxième acte : rébellion

Ainsi, à l’amertume causée par l’expérience quotidienne du racisme s’ajoute pour cette population l’amertume causée par cet échec. Elle a joué le jeu, et ça n’a pas marché. […]

Cette population est ainsi prise dans un redoutable double bind :on la somme de se montrer « pareille », mais on la perçoit et on la nomme « différente ». Quoiqu’ils et elles fassent, au terme du cursus, elles et ils échouent toujours à l’examen, elles et ils n’arriveront jamais à satisfaire les critères de francité. Car la réalité non dite, c’est que ces critères excluent par définition toute personne d’origine maghrébine ou africaine. […] Que peut-il se passer pour les personnes et les groupes pris dans ce genre de double bind ? Quand on vous reproche votre apparence, vos parents, votre origine, toutes choses dont vous n’êtes pas responsable et que vous ne pouvez pas changer ? Vous pouvez soit vivre dans la honte, soit vous révolter contre cette injustice. Vous pouvez soit vous agenouiller et vous déclarer vaincu, ou vous retourner et faire front à vos agresseurs. Faire front, c’est-à-dire revendiquer ce qu’on vous reproche, refuser la honte. C’est ce que la société française appelle des réactions « communautaires », et considère comme condamnables. Pourquoi ? Parce que si les dominants ont assignés cette identité aux dominés c’est pour leur faire accepter leur statut inférieur ; pas pour qu’ils s’en servent aux fins de rehausser une estime de soi détruite par le racisme – ou le sexisme. […]

Les descendants d’immigrés refusent depuis une décennie que leurs origines soient source de honte ; ils et elles revendiquent une « arabité » et un islam made in France, créés comme réponse à l’exclusion. Ces revendications que l’on peut dire « identitaires », ou de fierté, ou antiracistes, ne sont pas exclusives des revendications citoyennes et ne sont pas contradictoires avec ces dernières. Si elles sont perçues par la société dominante comme subversives, c’est précisément parce qu’elles sont un moyen pour les dominés de lutter contre l’intériorisation de leur statut inférieur, de réparer ce que Goffman appelle une « identité endommagée ». Mais la société dominante veut que les dominés gardent une identité endommagée, car c’est une des conditions de la perpétuation de l’exploitation.

Les Franco-français pensaient que les descendants d’immigrés accepteraient tout simplement de chausser les bottes de leurs parents ; ils sont choqués que les enfants d’immigrés prennent au sérieux les papiers qui les font Français.

Quel est le rôle du genre dans ce système de castes ? L’hostilité du discours est dirigée surtout contre ceux qui sont perçus comme les seuls sujets, les hommes. Les femmes sont exemptes des stéréotypes les plus négatifs. La « beurette » est gentille, par opposition à son frère, le mauvais garçon ou le garçon arabe, c’est la même chose, comme le dit Nacira Guénif-Souilamas. Cela explique qu’elles ont un dilemme encore plus difficile à résoudre que les hommes. Soumises au double bind de l’intégration, examen sans chance de réussite, les femmes font l’objet, de surcroît, d’une injonction subliminale. En effet, les gentilles beurettes sont plus plaintes que blâmées. Elles sont plaintes d’être les femmes de ces hommes-là, de ces garçons et pères arabes. On les invite à les abandonner. Certaines obéissent, elles quittent leur famille, leur quartier, et se retrouvent isolées. Car la société franco-française utilise alors le premier double bind : elle cherche et trouve en elles – dans leur nom, dans la forme de leur visage ou dans leur accent – la différence essentielle de l’être, la « tâche humaine ». Ainsi sont-elles prises, comme l’explique Christelle Hamel, entre d’un côté le sexisme réel de leur milieu – un sexisme exacerbé par le contre-racisme, c’est-à-dire la revendication par les garçons du machisme qu’on leur reproche – et de l’autre la volonté de la société dominante de capturer les femmes de ceux que l’on voit toujours comme des ennemis. […]

C’est dans ce contexte que naissent les « affaires du foulard », en 1989, en 1994, et celle de 2003 qui a culminé avec la « loi contre le voile ». On ne peut comprendre ces affaires, on ne peut comprendre que la vindicte publique vise des élèves qui ne posent aucun problème aux professeurs, si on ne comprend pas le rôle éminent du genre dans le système de castes.

On a vu que le Maghrébin, l’Arabe, l’Africain, sont caractérisés dans l’idéologie coloniale par leur rapport aux femmes, et que la stratégie coloniale consiste à condamner cette culture en tant que particulièrement sexiste, dans le même temps qu’en bonne logique patriarcale, elle essaie d’en capturer, au moins symboliquement, les femmes. […]

Il faut ici parler des raisons pour lesquelles, à mon sens, la vue de quelques foulards plonge la France dans ce qu’Emmanuel Terray appelle une « hystérie politique ».

Le colonisé méritait d’être colonisé parce qu’il n’était pas civilisé, avait une culture barbare soutenue par une religion barbare, et cette barbarie était prouvée par son traitement des femmes. Les femmes, victimes de leurs hommes, ce qui n’est pas le cas chez les civilisés qui n’en tuent que six par mois (au moins), étaient donc les alliées naturelles des colonisateurs, si seulement elles voulaient bien se rallier. Si elles se ralliaient, à la fois on privait les hommes de leur plus grand soutien, et on validait la thèse de leur barbarie de genre. Cet espoir continue d’exister chez les Français qui traitent les immigrés comme des colonisés, et les enfants des colonisés comme des immigrés. En réalité, les femmes comme les hommes sont racisées : discriminées, humiliées tous les jours. […]

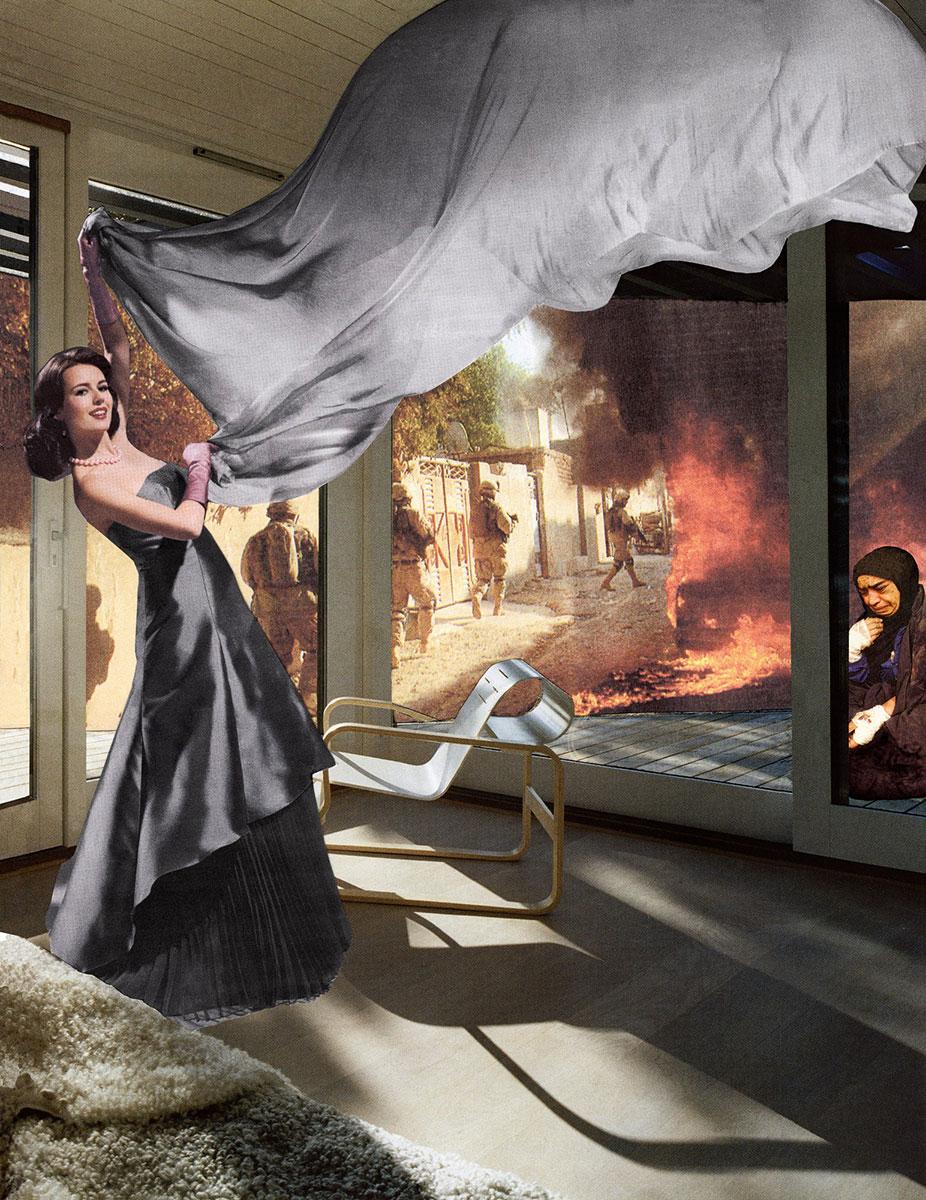

Ce sont bien les effets de la discrimination patente qu’elle exerce qui sont renvoyés en boomerang à la société. Le foulard dit à cette société : « Vous nous avez parquées et marginalisées, vous nous dites différentes, eh bien voyez : maintenant nous sommes différentes. » La femme « voilée », c’est Alien qui débarque chez nous. Mais Alien ne met pas en cause que le « modèle français d’intégration ». Alien provoque le malaise parce que sa seule présence fait voir tout à coup ce que nous appelons la « libération sexuelle » pour ce qu’elle est : l’obligation pour toute femme, à tout moment, d’être « désirable ». Or les femmes portant foulard contreviennent à cette obligation.

Comme le remarquait dans une interview Samira Bellil quelques mois avant de mourir, l’obsession des uns de nous voiler n’a d’égale que l’obsession des autres de nous dénuder. Ces deux obsessions ne sont que deux formes symétriques de la même négation des femmes : l’une veut que les femmes attisent le désir des hommes tout le temps, tandis que l’autre leur interdit de le provoquer. Mais dans les deux cas, le réfèrent par rapport auquel les femmes doivent penser et agir leur corps reste le désir des hommes. Ce que le foulard dévoile, c’est que le corps des femmes, dans cette ère prétendument libérée, n’est toujours pas un corps à soi – un corps pour soi.

De plus, cet Alien rend l’islam visible. Ceci est insupportable aux Franco-français.

L’islam n’a jamais été que toléré en France à condition d’être discret, de préférence en sous-sol. Et voilà que ces gens en sont fiers ! Il y a là quelque chose qui défie le bon sens, en tous les cas le sens dominant. On a vu les mêmes réactions d’incrédulité et d’outrage à propos de la fierté homosexuelle.

La domination s’appuie sur la « tolérance », qui est l’inverse de l’acceptation : sur l’idée que le dominé, l’homo, le musulman, a une pratique, ou un être, ou les deux, qui sont mauvais. On lui permet d’exister quand même, à condition qu’il admette sa mauvaiseté. Or la preuve que le dominé admet sa mauvaiseté, c’est qu’il en a honte. Et la preuve qu’il a honte, c’est qu’il se cache. Quand les dominés ne se cachent plus, revendiquent leur pratique ou leur être comme équivalents aux autres, ils rompent la règle du jeu, ils brisent le contrat qui leur permet d’exister à l’ombre des dominants. Ceux-ci n’ont alors d’autre choix que de les rappeler à l’ordre, de les remettre à leur place, de leur montrer qui est le patron. C’est ce qu’a fait la France avec la loi sur le foulard. […]

Troisième acte : la répression

Avec l’affaire du voile s’ouvre donc le troisième acte de cette tragédie française : au premier acte de l’oppression a succédé le deuxième acte de la rébellion. Le troisième acte c’est la répression de cette rébellion. Le parallèle est frappant entre cette répression des protestations contre l’injustice en France, et la guerre infinie déclarée par les États-Unis au lendemain du 11 septembre 2001. Sans jamais s’interroger sur sa responsabilité, sur ses torts, partout l’Occident réagit à la protestation contre l’injustice qu’il cause par la surenchère. Il refuse le dialogue et la négociation et choisit toujours l’intimidation et la punition pour l’exemple.

Pourtant, le troisième acte, on aurait pu l’imaginer différent, très différent : on pouvait espérer une France recouvrant ses esprits, reconnaissant ses torts passés et présents vis-à-vis des immigrés et de leurs enfants, commençant à les redresser, décidée à éliminer les discriminations raciales ; on pouvait espérer qu’elle s’attelle enfin à démanteler le système patriarcal au lieu d’en nier l’existence ; qu’elle balaie devant sa porte au lieu de donner des leçons ; qu’elle cesse de monter les femmes contre les enfants d’immigrés et ces derniers contre les femmes ; bref qu’elle emprunte enfin, pour difficile qu’il soit, le chemin de l’égalité proclamée sur les frontons de ses mairies depuis deux siècles. Peut-on encore l’espérer et même l’imaginer ? Là est toute la question. Si le troisième acte est mal engagé, la pièce, encore une fois, n’est pas terminée.

L’avenir dira si nous allons vers la solidification du système de castes ou vers sa disparition. Mais cette question ne se réglera pas sur le seul terrain français, car elle est liée à la guerre engagée par les États-Unis contre le monde arabo-musulman. Et dans la petite guerre française contre le foulard comme dans la grande guerre américaine, il ne faut pas négliger les facteurs irrationnels, ou affectifs : la culture de l’Occident, et nous sommes occidentaux, est une « culture de la suprématie » comme le dit Sophie Bessis. Cette culture ressemble à la folie dont les dieux, disaient les Grecs, affligent ceux qu’ils veulent perdre.

Elle est l’origine du deux poids deux mesures que le reste du monde reproche à l’Occident, elle est la raison pour laquelle, au lieu de s’amender, l’Occident persiste et signe, et aggrave son cas. La spirale oppression-révolte-répression ne cesse de prendre de l’ampleur et de la vitesse.

Devant ce cyclone, la capacité des opprimés à résister est mise à mal, au moins pour le moment. Et on peut craindre que leur patience ne soit à bout, qu’ils ne désespèrent de l’efficacité de protestations pacifiques et légales devant le rempart dressé par le mélange de démesure, de volonté de domination, d’inconscience et d’arrogance, bref par l’hubris qui caractérise les rapports actuels de l’Occident avec le reste du monde.

Communication au congrès Actuel Marx, septembre 2004. Publié dans Jacques Bidet (dir.), Guerre impériale, guerre sociale, Paris, PUF, 2005.