Dans cet extrait du chapitre “La guerre vue du dehors” Deborah V. Brosteaux s’interroge sur le processus de mise à distance que nous opérons depuis l’occident face au spectacle de la guerre dans laquelle nous nous persuadons n’avoir aucune implication. Elle se demande alors : « Quels attraits le monstre de distance exerce-t-il sur nous, pour que nous puissions le laisser prendre possession de nous ? »

Version page par page:

Version livret:

Prenons la scene suivante, scene clichée de la vie dans la paix qui a été décrite, encore et encore: une femme (ou un homme), quelque part en France, en Angleterre, en Allemagne, ouvre le journal du matin, encore engourdie par le sommeil. Elle voit passer un titre qui parle de la guerre, elle parcours l’article dans lequel sont incluses des images, des photographies de ruines ou de corps blessés. Ce pourrait être en avril 2022, les images montrant les fosses communes a Marioupol ; en octobre 2015, les morts et les blessés de l’hôpital bombardé de Kunduz ; les immeubles en ruines d’Alep en 2013 ou de Sarajevo en 1992 ; des enfants brûlés par le napalm au Vietnam, en 1972… Ce sont des images qui l’emplissent de tristesse ou de colère. Mais un instant plus tard son téléphone sonne, elle doit se mettre en route pour aller au travail, réveiller ses enfants, ou simplement elle continue sa lecture, passe a l’article suivant. Très vite la guerre est déjà oubliée, chassée par des pensées plus pressantes. Ces images paraissent surgir de loin, d’un monde de destruction qui n’est pas le sien.

Ce type de scene – qui a été exploitée, dans plusieurs de ses variantes par Susan Sontag – est souvent convoquée pour poser le diagnostic suivant : celles et ceux qui ne vivent pas la guerre finissent toujours par s’en détourner, l’oublier, s’en lasser. On évoque alors la limite de nos capacités à nous émouvoir, voir le caractère superficiel de nos indignations lorsqu’elles portent sur des évènements lointains. Cet éloignement affectif, cette difficulté à se rendre sensible, serait dû a l’écart immense qui sépare la situation de paix dans laquelle nous vivons, et les mondes de guerre d’où ces bribes nous parviennent. Plus c’est loin, moins nous en faisons l’expérience, et donc moins nous en sommes affectés nous mêmes, plus il est normal que la réalité de la guerre nous apparaisse comme quelque chose d’abstrait a quoi nous ne serions pas sérieusement sensible.

Le problème avec cette manière de décrire les regards du dehors, c’est qu’elle les désactive. Or, dès qu’on entre plus précisément dans les modes d’apparition médiatique des images de guerre et dans les modalités de leur réception, on voit au contraire combien ce dehors est activé, et tout ce qu’il peut y avoir de guerrier dans ces regards à distance. Au moment où j’écris ces lignes – novembre 2023 -, les images de Gaza dévastée circulent à travers tout le globe, relayées par des mouvements de solidarité populaire d’une rare intensité ; dans le même temps, les efforts politiques pour ne pas laisser importer ces images se multiplient eux aussi. On voit ici tout ce qu’il peut y avoir de guerrier dans le fait de “ne pas se laisser affecter”.

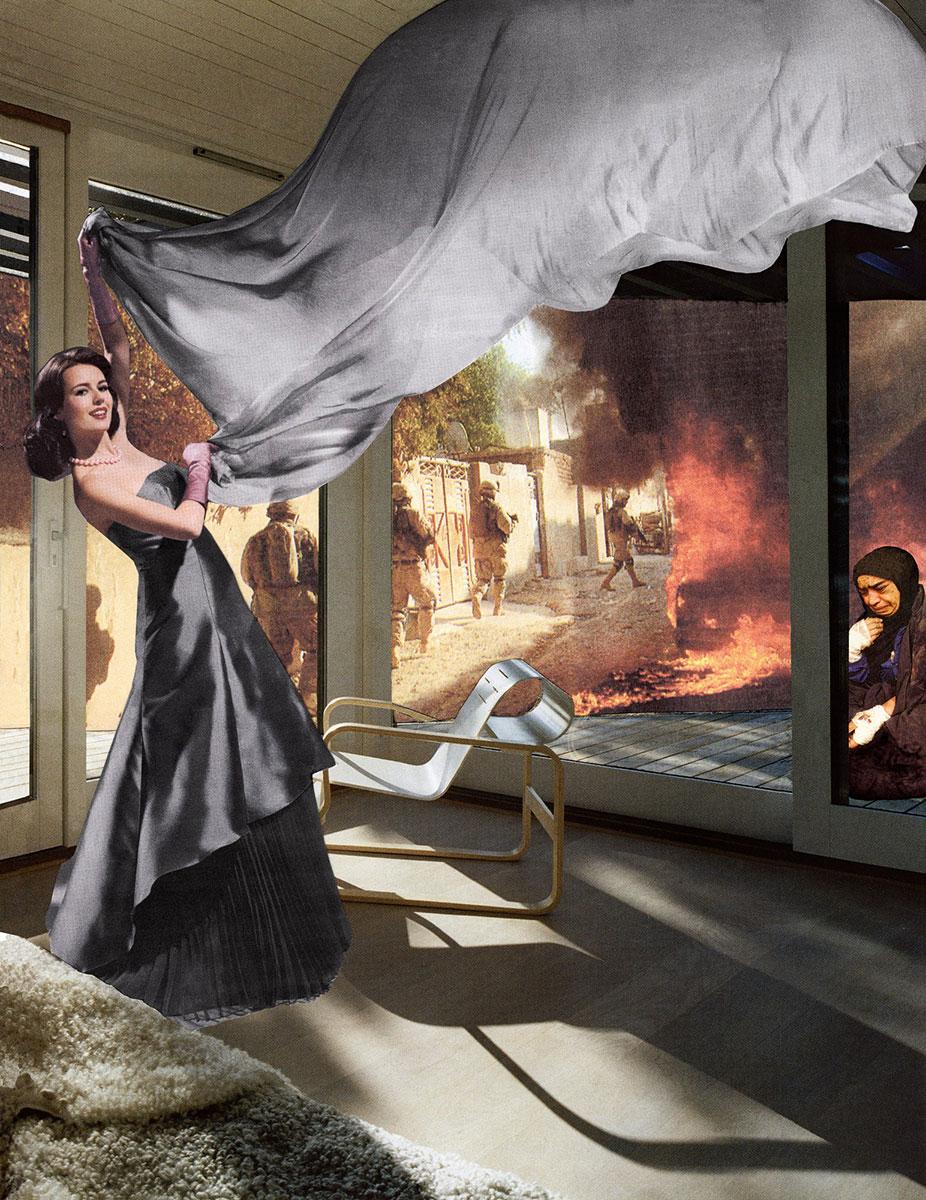

Reprenons à nouveau la scène des images de la guerre vue du dehors, mais fictionnons-la autrement: approchons au maximum ce qu’elle sépare. C’est ce qu’a entrepris de faire l’artiste américaine et militante pacifiste Martha Rosler, née en 1943, dans sa série de photomontages House Beautiful: Bringing the War Home, réalisée en pleine guerre du Vietnam (une technique qu’elle a réitérée durant la guerre en Irak et en Afghanistan. Martha Rosler a procédé par montage de fragments de deux sortes, découpés dans les mêmes magazines : les uns sont des images clichées, stéréotypées, de la domesticité américaine, espaces intérieurs, modernes et harmonieux de l’American way of life -cuisines hautement équipées, belles et jeunes femmes blanches nettoyant leur salon impeccable à l’aide d’équipements ménagers dernier cri, luxueuses vérandas avec larges baies vitrées. Les autres sont des images de la guerre américaine en cours au Vietnam: militaires postés dans une tranchée, civile prise en otage-les mains en l’air et les yeux bandés – corps inertes, convulses ou accroupis, aux aguets, soldats armés de lance-flammes … En intégrant la guerre dans les foyers, les photomontages de Rosler font apparaître l’espace domestique américain en tant qu’il est il est imbriqué dans la machine de guerre : « Nous pourrions affirmer que le foyer est «un havre de paix dans un monde sans coeur», pour reprendre une formule victorienne. Mais en fait, par l’entretien et la reproduction des soldats, de la société ou de la force de travail, il fait tout autant partie de la machine de guerre que le champ de bataille lui-même.

Ses montages rendent cette imbrication littérale : la vue de l’élégant patio s’ouvre sur une rue jonchée de corps, aux façades criblées d’impacts, le long de laquelle s’éloignent des tanks; la cuisine immaculée est fouillée de fond en comble par des militaires en treillis ; une femme – une civile vietnamienne – aux yeux écarquillés par la terreur et le corps blessé d’un enfant dans les bras, avance dans l’escalier, tournant le dos au salon où flottent des ballons d’anniversaire. L’espace domestique américain, sa version idéalisée et stéréotypée, est envahi par ces bribes d’images et pourtant il n’a pas du tout l’air de s’y confronter, mais plutôt de lui tourner obstinément le dos. Ces montages produisent comme un choc de la séparation obstinée entre deux mondes pourtant intimement liés. Dans ces images d’intérieurs en paix montées aux images de guerre, on trouve une nouvelle version du cliché de la paix qui apparaissait dans notre première description – un monde distrait et fermé sur soi, étanche à la réalité vécue de la guerre. Mais apparaît en plus ce qu’il manquait dans cette description : cette étanchéité présente ici quelque chose d’obstiné, de persévérant, de tenace. L’écart demeure, mais le tableau change de manière décisive, puisque nous pouvons nous demander : quelles sont les opérations qui rendent la guerre lointaine ici, et comment une part de la réalité guerrière passe-t-elle dans cette mise à distance? Le caractère « abstrait » que peuvent prendre les violences guerrières vues d’ici perd alors sa connotation d’« irréalité », pour apparaître dans toute sa férocité. L’écart y prend un sens beaucoup plus virulent. Déplier les relations que nous entretenons avec de telles abstractions nous situe sur le fil ténu et en réalité plein d’épaisseur qui passe entre ces séparations. La difficulté, c’est justement que ces abstractions à la fois nous situent et rendent si difficile de s’y situer.

Dans son film Dust Breeding (2013) consacré au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, la cinéaste Sarah Vanagt explore les multiples couches de distance qui forment le monde du tribunal. Elle nous dit avoir eu l’impression, au cours du montage des images d’archives du tribunal, entourée d’images de fosses communes en Bosnie et de cratères dans les rues de Sarajevo, qu’un «monstre de distance » s’emparait d’elle aussi, et qu’elle s’en est sentie comme accablée, paralysée. Je voudrais lui emprunter cette formule : le monstre de distance, c’est quelque chose qui peut prendre possession de nous, ou qui nous possède déjà au moins en partie. Nommer le monstre de distance, c’est nommer quelque chose qui nous arrive, qui implique des devenirs actifs : il faut alors à la fois prendre au sérieux l’efficacité de ses effets, ce qui lui permet de prendre possession de nous, et se demander comment s’en protéger. Qu’est-ce qui en nous nous expose à de telles captures?

Dans son essai Rester barbare, Louisa Yousfi demandait: qu’avons-nous accepté de devenir pour parvenir à vivre inconsciemment au milieu de la violence du monde, comme si cette violence ne nous concernait pas, ne nous affectait pas ? Si, en effet, se laisser posséder par le monstre de distance implique de notre part une certaine agentivité, alors la question est de savoir ce que nous y trouvons. Comme l’écrivent Isabelle Stengers et Philippe Pignarre dans La Sorcellerie capitaliste: «la capture fait prise, et elle fait prise sur quelque chose qui importe, qui fait vivre et penser celui ou celle qui est capturé ». Quels attraits le monstre de distance exerce-t-il sur nous, pour que nous puissions le laisser prendre possession de nous ? Yousfi décrit une sorte de bulle magique habitée par des somnambules qui se réveillent uniquement lorsqu’une bombe éclate au milieu d’une de leurs stations de métro ou l’un de leurs cafés. Et elle demande autre chose que vous est-il arrivé pour que vous puissiez vous dire alors: ceux qui ont fait cela veulent nous détruire pour la lumière que nous portons, notre joie de vivre, notre amour de la paix, de la liberté et de l’humanité ? L’anesthésie du somnambule et sa conviction d’incarner la paix tiennent ensemble, c’est cela qu’il faut arriver à penser. La bulle envoûtante se referme sur lui quand il dit : « nous sommes la paix incarnée, la menace est ce qui vient de l’extérieur ou des traîtres parmi nous, et c’est au nom de la paix que nous les combattrons.” On commence à apercevoir ce que le monstre de distance peut présenter d’attrayant.